安全駕駛汽車經驗談:城市道路駕駛之一

本欄目前幾個章節與大家談了普通公路和高速公路駕駛汽車應注意的一些安全問題和操作要領,本章節主要講述在城市道路上駕駛汽車應注意的安全事項。要想在城市道路上開好安全車,首先要了解我國城市道路交通的特點和現狀,從心理上和操作上去適應它,才能樹立正確的交通心態來面對日益嚴重的交通堵塞,面對那些經常會遇到的令人氣憤的不文明交通行為。所以本期將介紹我國城市交通的主要特點:

(一)城市形態多屬緊密型,建城區半徑小,中心區開發強度大,人口高度集結。

如將北京城與日本的東京城相比,北京市近30%的人口住在中心部,而東京只有5%。主要成因是我國汽車發展速度滯后于西方先進國家半個多世紀,受落后交通工具的牽制,城市的擴張速度很緩慢。1886年卡爾本茨發明了內燃機汽車,1895年美國福特公司開始批量生產,當汽車開始風靡歐美各國的時候,我國國民還未見過汽車。1902年袁世凱從德國進口了一輛轎車,送給慈禧太后,慈禧太后認為司機坐在她前面有失尊嚴,此后這輛汽車就被打入冷宮。直到清朝被推翻,汽車才開始批量進入中國。二戰時期美英日戰車大量進入我國,至1949年我國擁有汽車還不足5萬輛。戰爭動亂使城市建設幾乎停滯。解放后城市建設開始復蘇,由于沒有汽車交通的拉動,房地產開發靠自行車馱著向外擴張,加上我省地處臺灣海峽,解放后二三十年一直處于“前線”地位,城市建設嚴重受限。所以我省城市建成區半徑都在自行車行駛半徑7.5公里范圍內。雖然緊密型城市不適應現代汽車交通發展,但這是歷史形成的,了解了這些才能從容面對現在城市的擁堵。

(二)路網不完善,難以適應現代城市汽車化進程。

解放后百廢待興,城市建設復蘇,不經意中建成區在無規劃狀態下自由擴張了,留下了難以適應汽車發展的路網,我省城市路網的共性特征是:歷史形成的路網多呈自由式,近期改善后才逐漸轉變為環狀放射加局部方格形。主干道密度小,干道密度小于3公里/平方公里。間距大,主干道間距多大于600米,而且主、次干道和支路未構成合理比例,無眾多的支線支持,流量大多集中在主干道,造成主干道擁堵、事故多發。道路密度不足。斷頭路、畸形路口多,交通組織難。

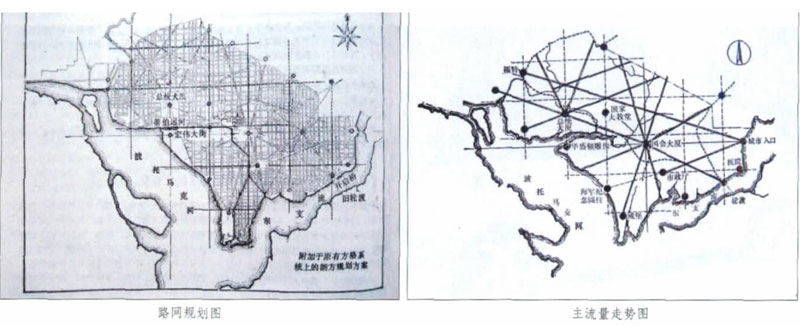

路網缺陷的形成主要是城市建設發展少有規劃。我國早年只有建都的有皇城規劃,其余均無系統規劃。這點與先進國家相比差距較大。如美國華盛頓城于1772年制定的交通路網規劃:右下圖是以總統大廈和國會大廈為中心放射性的流量走勢圖。左下圖是據右圖的流量規劃的路網圖。其交通主干道建筑紅線寬達72米。

美國在制定該規劃時還是馬車年代,距汽車誕生還有114年,歷盡二百余年的使用,至今該規劃仍沒什么變動,它經受住了“車輪上的美國”龐大的汽車交通流的沖擊。實踐證明它富有非凡的預見性,是非常成功的規劃,唯一不足的是留下了一些多枝路口交通組織難的課題,交由后代的交通工程師們去解答。我國隨著經濟發展,人口城鎮化水平的提高,于80年代開始重視城市建設規劃,但長期以來形成的慢速交通思維的規劃理念及受土地的限制使許多城市的交通規劃還不盡人意。加上老城改造又不夠重視交通決策,未能有效地改善現有路網的通行能力。80年代后汽車發展快,雖然城市路政建設有很大進展,但供需矛盾仍趨嚴重。近10年來,我國許多城市出現了交通擁堵,從北京、上海等特大城市擴展到所有大城市,甚至一些中小城市也開始陷入擁堵的交通狀況。交通堵塞已從高峰期的周期性堵塞發展到日間經常性堵塞。交通擁堵導致車速普遍下降,一般城市干道上機動車速度僅15~20公里/小時,城市中心地帶僅10~15公里/小時,許多路段和交叉口已處于飽和狀態。因此,城市交通擁堵將在較長時期內困擾著駕車人的,對此,大家要有心理準備。

(三)交通結構差,個人交通工具多,摩托車、自行車、人力車、殘疾人車擁有量大。

近年又增加了電動自行車的難題。交通結構差,非汽車類的個人交通工具多,不僅給城市交通組織和交通管理增加難度,也給汽車駕駛員增加了許多煩惱。特別是電動自行車,車身輕、重心高、速度快,操縱穩定性不良,常引發交通事故。

(四)中心城區汽車停車場嚴重不足。

遲來的汽車潮造就了我國城市停車難的問題。城市汽車停車場的建設,陷入了兩難的境地:一是城區停車場不足,應加快建設以滿足中心城區交通的需求。二是中心城區道路已不堪負荷,增加停車場會吸引更多的車輛進入中心區,交通將嚴重惡化。此外路面停車場設置與配建停車場不協調,且又管理不善,再加上政府未能運用經濟與行政手段加強管理,造成路面停車暴滿而配建停車場閑置。目前國家三部委提出解決城市停車難的決策,可能有助于緩解城市停車難的問題。

(五)我省城市公共交通發展緩慢,公交首末站建設不足。

部分城市出租車發展偏多空駛率較高。我省城市地鐵、輕軌和快速公交(BRT系統)的建設中,目前只有廈門建成了一條快速公交線,福州市正在建設地鐵一號線,除此之外其他城市尚未規劃。公共交通系統薄弱、服務不善,使城市有車族少了一項交通方式的選擇,從而加劇了城市交通擁堵。

(六)市民交通意識差、交通參與人包括汽車駕駛人違章現象較為嚴重。在道路功能劃分不嚴格的混行道路上駕車須格外小心。

以上是我省乃至我國城市道路交通的共有特點,這些共性特點造就了在城市駕車難的問題。有人說在城市開車比開飛機還難,這話雖有些牽強,但也不無道理,開飛機除了起飛降落,當升上設定高度進入準航線,設定航行程序后,有一段較放松的航行操作過程。而開車則要全程集中精神,時刻提防突發的交通險情。為此在與大家談城市駕車安全要領前,先談些個人在城市開車的體會:首先要培養一個良好的交通心態。一是不能見堵就心煩,雖說“路堵人心煩、路斷社會亂”是社會現象,但現在城市堵車太頻繁,見堵就心煩不僅有礙健康也容易產生急燥情緒不利安全。更不可見縫插針錯道擠進,導至渠化車道排隊不成列,一旦放行,相鄰車輛還要互相避讓,延誤了整個路口的通過率。二是不能一見有冒犯你的交通行為就堵氣,雖然不良的交通行為,的確會令人生氣,但還是盡可能地謙讓為好,不過也不必采取不顧其他車輛去急打方向急剎車的避讓措施,這樣容易發生自己負主要責任的交通事故。其次要確立二種用車觀念:一是通勤交通少用車的觀念。通勤交通指的是:上下班或每日固定往還,起訖點相對固定的交通。目前城市交通已擁堵,但城市人口還在增加,當前我國已經進入了城鎮化的高速發展時期。我國的城鎮化水平1949年為10.6%,1982年為20.8%,1990年為26.4%,2000年為36.2%,2006年為43.9%。目前每年約有1000多萬人口從鄉村轉移到城市。再加上龐大的流動人口,人口增加車輛勢必增加,城市交通面臨的壓力是極其沉重的。最見效的解決辦法是削減交通總量,因此有人擔心會控制車輛的報牌,這個擔心大可不必。首先我國有汽車產業政策,城市要限制機動車報牌須經國務院批準。其次各國政府都是采用“讓你擁有但控制使用”的交通政策。在北京、上海、廣東等大城市已采取了單雙號通行控制,并大力發展公共交通,吸引交通流。杭州市推出了租借自行車的交通政策,政府提供5萬輛自行車,在城區交通杻紐、大型公交站、商業中心和停車場緊缺處設置了2000多處自行車租借、還車點,租借一小時內免費,超過一小時的每小時加收一元錢,利用自行車實行全城交通的有效連續,吸收了許多通勤交通流量。為此,建議城市有車族對路程不遠,交通擁堵,停車困難的通勤交通,充分利用社會提供的公共交通資源,減少汽車出行,省時省錢也為低碳社會做些貢獻。二是要確立車為人用不是人為車忙的用車觀念。城市有車族都有愛車情結,特別是女人待車如寵物,這些都無可厚非。用車就得愛車、堅持做好周期性的維護,使車輛始終保持良好的狀況,這是愛車的重點,再苦再累也值的,因為它會給你以安全的回報。維護好整潔美觀的車容車貌,將體現你的文明素質和品位,同時也是文明城市的市容要求。但不要苛求完美,否則你會很累。在城市混行道路上行車、停車,磕磕碰碰是常有的事,對一些不顯眼的小刮痕,不同用車觀念的人就有不同的反應,有的人下車看一下,說上兩句就走了。有的卻不依不饒爭吵不休,造成交通擁堵,結果報警被交警扣車按事故程序處理,得不償失。我國《道路交通安全法》和《實施辦法》規定:在道路上發生沒有人員傷亡僅是財產損失的事故,除造成道路、供電、通訊等設施損毀,需報警等候處理外,均可自行協商解決,需要保險公司理賠的可按當地的要求辦理,自行協商不成的應迅速報警。所以對一些小刮蹭,要依法爭取協商解決,不要斤斤計較,耗時傷神得不償失。

體會之三是在城市出行要選擇好行車路線并留足行程時間。如果你是本城人,對本城路網較熟悉的,出行時如遇高峰期最好不要依習慣走主干道,主干道高峰期十有八九是堵車的,可選擇走次干道和支線。如不是本城人應了解目的地所處的地理方位(東西南北方位)和較突出的地名,有導向儀的依靠其指路,沒有導向儀的最好走主干道,因為主干道指路標志較完善,這樣可減少找人過程中的無效交通。我國有些城市對路名有方向設定的,如東西方向的為街、南北方向的為路,如你的目的地是在西北角,則遇路往北走,遇街往西走,很快你就會見到你要找的路名。還有部分城市一些區域道路則是按地球的地標經緯線來命名的,只要你問清目的地的徑緯路編號,很快就能找到。